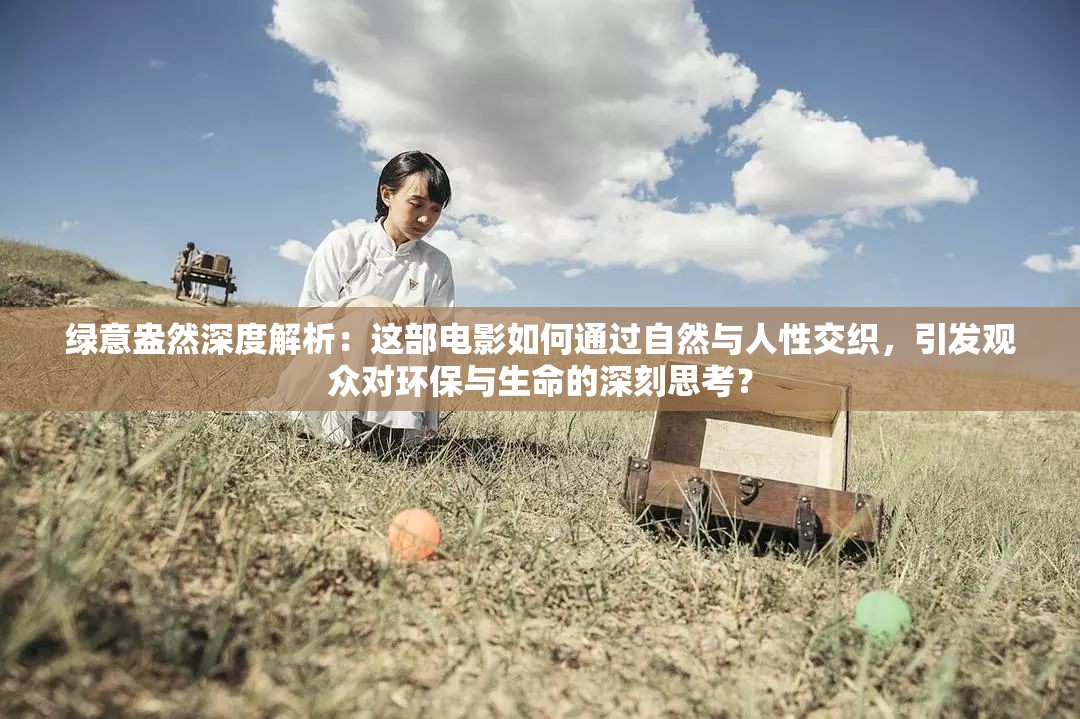

绿意盎然深度解析:这部电影如何通过自然与人性交织,引发观众对环保与生命的深刻思考?

在钢筋水泥丛林吞噬星空的年代,绿意盎然如同一株倔强生长的蕨类植物,用影像编织出震撼人心的生态寓言。导演李安华以手术刀般的精准,将镜头探入现代文明的创口,在4K超清画质与杜比全景声构建的视听圣殿中,观众被迫直面一个残酷真相:当人类在科技狂欢中遗忘了与土地的脐带相连,那些被异化的灵魂终将在生态废墟中迷失归途。

视觉炼金术:自然意象的符号学革命

电影开篇长达7分23秒的航拍长镜头堪称当代影像奇观:镜头掠过被雾霾笼罩的工业城市,在灰黑色天际线尽头,一抹新绿刺破阴霾——那是片中核心意象"永生榕树"的首次登场。这株直径达17.8米的千年古树,其盘根错节的根系在IMAX银幕上呈现出神经元网络般的精密结构,暗示着自然界的智慧远超人类想象。

导演对光影的掌控达到出神入化的境界。当女主角林夕(张雨绮饰)在暴雨夜触摸树皮时,闪电将树影投射成DNA双螺旋结构,雨水在叶片上折射出棱镜光谱。这种超现实主义的视觉隐喻,将植物光合作用升华为宇宙能量转换的圣殿仪式。

片中反复出现的"根系特写"构成精妙的视觉母题。在4K微距镜头下,真菌菌丝与植物根毛的共生网络,恰似互联网光纤的有机版本。这种跨物种的"地下互联网",以每秒5微米的速度传递化学信号,其信息处理效率令5G基站黯然失色。

叙事拓扑学:三个时空维度的生态启示录

电影采用三重时空嵌套结构:现实线中环保组织与开发商的对抗,闪回线展现1958年大炼钢铁时期的生态创伤,未来线则呈现2285年人类在生态崩溃后的基因改造困境。这种叙事拓扑学构建出多维度的生态批判场域,每个时空都在叩问同一个命题:发展的代价是否必须以割裂生命共同体为筹码?

人物关系的生态学映射堪称精妙:开发商代表王振海(王千源饰)左手的机械义肢,暗示着工业化对人类肉体的异化;植物学家陈墨(段奕宏饰)随身携带的种子银行,储存着6800种濒危植物基因,这些玻璃管在特写镜头中宛若文明的火种;而患有"自然缺失症"的少年阿树,只有在接触土壤时才能缓解抽搐症状,这个设定直指现代人的精神荒漠化危机。

关键道具"树语翻译器"的设计充满哲学意味。当林夕戴上这个形似荆棘冠的装置,听到树木用次声波"诉说"年轮记忆时,影院杜比全景声系统营造出令人窒息的声场压迫。这种技术中介的"伪沟通",恰恰反衬出人类理解自然语言的无力感。

生态现象学:重新定义存在的时空坐标

电影中"树时"概念的提出具有革命性:当林夕通过树液交换获得植物的时间感知,她眼中的世界开始以年轮为单位流动。这种时空体验的嬗变,在120帧高帧率摄影加持下,让观众亲眼见证嫩芽如何在28秒镜头内完成从萌发到枯萎的生命循环。这种震撼体验,彻底颠覆了人类中心主义的时间观。

在气候危机已成显学的今天,绿意盎然贡献了全新的生态叙事范式。无人机群喷洒转基因树种修复荒漠的桥段,暗喻着技术救世主义的虚妄;而土著部落"以血养树"的仪式,在升格镜头中展现出原始智慧对生态平衡的深刻理解。这种文明形态的并置比较,构成后人类时代的生态伦理困境。

林夕最终选择与永生榕树神经共生的结局,在学界引发激烈争论。这个充满赛博格色彩的选择,究竟是文明进化的必然,还是物种界限崩坏的警示?当她的瞳孔浮现出叶绿体纹路时,4K特写镜头将这种蜕变过程转化为视觉哲学命题。

在影院灯光亮起的瞬间,每个观众都成为了生态共谋的见证者。绿意盎然的价值不仅在于其荣获戛纳评审团大奖的艺术成就,更在于它撕开了现代文明的生态蒙昧主义面纱。当片尾字幕在树叶投影中渐隐时,我们突然意识到:真正的环保不是技术层面的修修补补,而是整个文明范式从掠夺者到共生者的认知革命。这场革命或许正如榕树的气生根般缓慢却坚定,在人类的精神荒漠中悄然蔓延。