铜铜铜铜锵锵锵锵锵:探索古老铜器文化与现代艺术的完美融合之旅

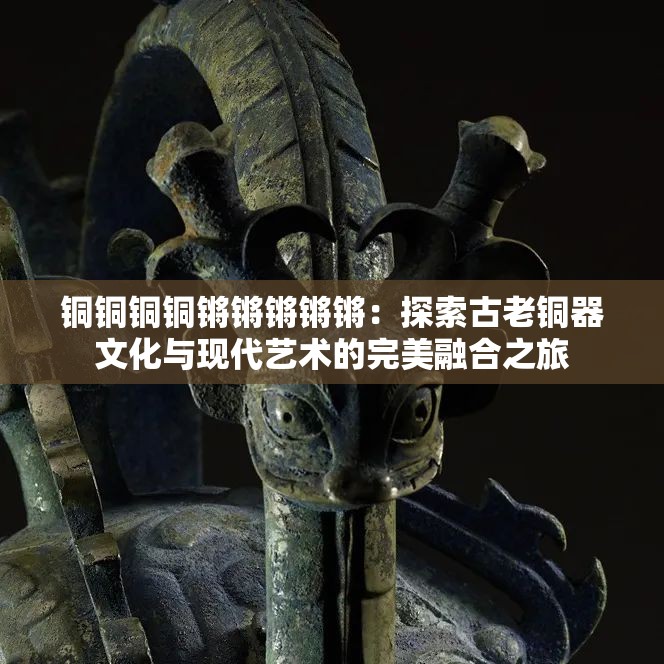

铜器的历史几乎与人类文明同步。从商周时期的青铜礼器,到战国时期的兵器铸造,铜器承载着东方文明的智慧与审美。那些刻满饕餮纹、云雷纹的鼎、爵、觚,不仅是权力与信仰的象征,更是古代工匠对材料与工艺的极致探索。而今天,当现代艺术家将铜的厚重与光影的灵动结合,一场跨越时空的对话悄然展开。

铜器的千年密码:从实用器物到文化符号

铜器最初因实用性进入人类生活。早期的铜制农具、兵器因其坚韧耐用的特性,成为推动生产力发展的关键。商周时期,青铜器逐渐脱离实用功能,演变为祭祀礼仪的核心载体。司母戊鼎、四羊方尊等器物,通过繁复的纹饰与造型,传递着“天命神权”的意识形态。

古代工匠对铜器的处理技艺堪称奇迹。失蜡法、范铸法等工艺,让铜器在高温熔炼中成型;错金银、鎏金等装饰技法,则赋予器物华丽的外观。这些技术不仅是工艺的巅峰,更体现了古人“物以载道”的哲学——器物之美,源于对自然法则的敬畏与模仿。

现代艺术的解构:铜材质的重生实验

当代艺术家对铜的探索,跳脱了传统器物的框架。雕塑家将铜片锻打出褶皱与弧度,模仿自然界的山川肌理;装置艺术家利用铜的导电性,结合灯光与机械,让静态的金属产生动态的呼吸感。例如,日本艺术家名和晃平的作品PixCell-Deer,用铜丝与树脂包裹鹿的标本,模糊了生物与工业材料的界限。

铜的氧化特性也被纳入创作语言。艺术家刻意保留铜绿锈迹,或在表面涂覆化学试剂,控制氧化速度与颜色变化。这种“与时间合作”的创作方式,让作品随着环境变迁呈现不同面貌,暗喻生命与物质的流动本质。

传统工艺的当代转译:匠人与艺术家的共谋

在云南鹤庆、江苏宜兴等传统铜艺重镇,年轻匠人正尝试打破行业壁垒。他们将非遗錾刻技艺融入现代首饰设计,用龙凤纹样搭配极简几何造型;或是将铜器与琉璃、大漆等材料结合,打造出兼具功能性与艺术性的茶器、花器。

这种融合并非简单的元素拼贴。例如,设计师马可的“无用”系列,以汉代铜灯为灵感,用捶揲工艺塑造出扭曲的灯罩形态,既保留手工痕迹,又传递工业时代的疏离感。匠人的“守旧”与艺术家的“破界”,在铜的延展性中找到平衡点。

科技赋能:数字时代下的铜艺新生

3D打印技术让铜器创作突破物理限制。荷兰设计师通过参数化建模,设计出蜂窝状结构的铜质灯具,重量减轻60%却保持承重能力;博物馆利用数字扫描还原破损青铜器,并通过AR技术让观众“触摸”文物细节。

区块链技术也为铜艺注入新价值。一些艺术平台将限量铜雕作品上链,确保创作版权与流通溯源。藏家不仅能收藏实体器物,还可通过数字证书追踪作品的展览历史与修复记录,构建起“物理+虚拟”的双重收藏体系。

沉浸式体验:铜文化空间的多元叙事

上海龙美术馆曾举办“青铜之道”特展,将商周青铜器与当代金属雕塑并置,利用镜面反射与投影技术,让古老纹饰在空间中无限延伸;景德镇陶溪川文创园则打造铜艺工坊,游客可亲手参与制模、浇铸、打磨的全过程,感受金属从液态到固态的形态转化。

这类空间模糊了展览、工坊与商业的边界。观众不再是旁观者,而是通过触觉、听觉(如敲击铜器的锵锵声)与视觉的多维交互,重新理解铜器的文化基因。

铜器从神坛走向日常,从历史走进未来。当现代艺术用解构与重组激活铜的潜能,古老材质便不再是文明的化石,而成为连接过去与未来的媒介。这场融合之旅没有终点——每一次敲打、熔铸与创新,都在续写铜与人类的故事。